Bis 2050 will die EU klimaneutral werden. Dabei soll Wasserstoff eine zentrale Rolle spielen. In der Industrie wird diskutiert, welche Verfahren sich für die Herstellung am besten eignen. Eines davon ist die Methanpyrolyse.

Wasserstoff kann auf unterschiedliche Weise hergestellt werden. Derzeit wird Wasserstoff noch zum Großteil mittels nichterneuerbaren Energieträgern produziert, doch langfristig soll sich das ändern, damit die CO2-Emissionen reduziert werden.

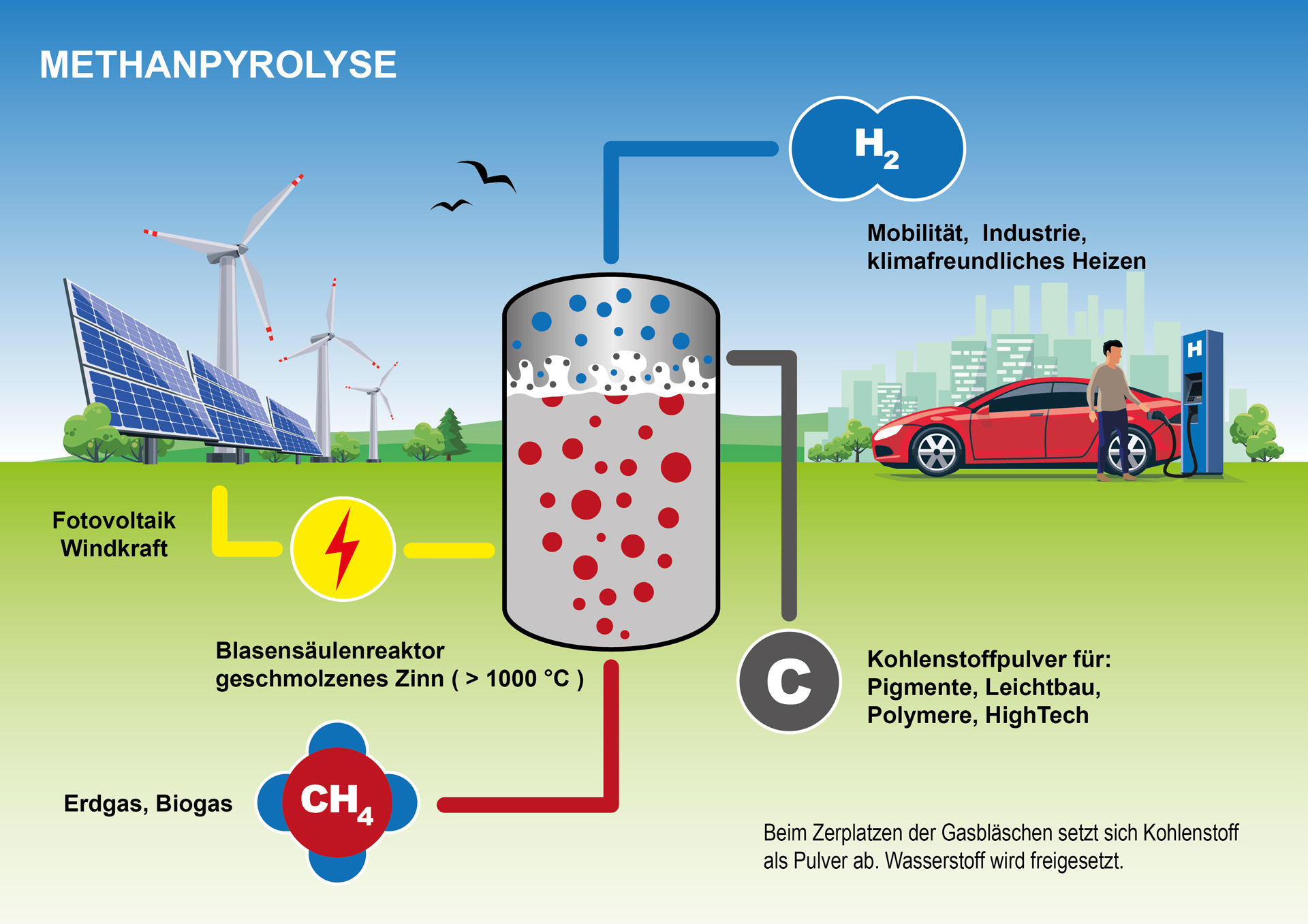

Je nach Art der Herstellung wird Wasserstoff von Expert*innen unterschiedlichen Farben zugeordnet. In der politischen Diskussion oft als erstes genannt ist der sogenannte grüne Wasserstoff. Er entsteht unter anderem durch die Elektrolyse von aufgereinigtem Wasser mit Hilfe erneuerbarer Energie. Allerdings ist die Herstellung sehr teuer und die Ausgangsenergie nicht ausreichend vorhanden. Eine gangbare Variante ist die Umwandlung von Erdgas in türkisen oder Biogas in grünen Wasserstoff, der durch die Spaltung des hauptsächlich aus Methan bestehenden Erdgases hergestellt wird. Das Verfahren nennt sich Methanpyrolyse. Sowohl die Pyrolyse als auch die Elektrolyse sind sogenannte Power-to-Gas-Verfahren, wobei Strom genutzt wird, um Gase wie Wasserstoff zu erzeugen.

Die drei gängigsten Methoden der Pyrolyse sind die thermische, die katalytische und die Plasma-Spaltung. Zahlreiche Unternehmen forschen seit über 20 Jahren an diesen Methoden mit teilweise vielversprechenden Ergebnissen. Einfach erklärt, wird bei der Pyrolyse aus Methan von Erd- oder Biogas Wasserstoff und Kohlenstoff CO2-frei erzeugt. Methan strömt dabei in eine Anlage, die mit geschmolzenem Metall bzw. Salzen oder Plasma gefüllt ist und auf über 1.000 Grad Celsius erwärmt wird. Im heißen Zentrum des Reaktors kommt es zur Spaltung des Methans und es bildet sich gasförmiger Wasserstoff und fester Kohlenstoff. Der Wasserstoff steigt dabei nach oben, der Kohlenstoff bleibt als festes Granulat übrig. Anstelle von gasförmigem CO2 entsteht bei der Pyrolyse also fester Kohlenstoff. Voraussetzungen für die CO2-Neutralität bzw. in manchen Fällen auch die CO2-Negativität (CO2 wird über Biogas aus der Atmosphäre entzogen) des Verfahrens sind die Energieversorgung der Anlage aus erneuerbaren Quellen.

Weniger aufwendig, viele Einsatzbereiche

Studien haben gezeigt, dass die Methanpyrolyse gegenüber der Wasserelektrolyse nur ein Fünftel an Energie verbraucht. Der bei der Pyrolyse anfallende feste Kohlenstoff ist ein Nebenprodukt des Verfahrens, kann aber vielfältig eingesetzt werden. Beispielsweise im Betonbau, wo damit der Stahlanteil reduziert werden kann, im Straßenbau oder der Kunststoffindustrie. Er dient auch als Graphitersatz für Batteriematerialien.

Wenn die EU-Länder über die künftige Wasserstoffstrategie tüfteln, ist meist nur von grünem Wasserstoff, der aus erneuerbarem Strom mittels Elektrolyse gewonnen wird, die Rede. Dieser wird weltweit aber erst in einem Ausmaß von 2 Prozent produziert. Die Entwicklung ist noch nicht voll ausgereift und die Produktion derzeit auch noch sehr teuer. Dabei ist auch nicht zu vernachlässigen, dass die EU solche Anlagen vor allem in sonnenreichen und damit meist wasserarmen Ländern, wie z.B. in Nordafrika plant, wo das speziell aufgereinigte Wasser erst durch energieintensive Entsalzungsanlagen und nachgeschalteten Entmineralisierungsvorrichtigung hergestellt werden muss. Im Vergleich zu türkisem Wasserstoff wird für die Herstellung auch mehr Energie benötigt. Um die entsprechenden Mengen, die es für einen Markthochlauf für Wasserstoff braucht und um in der Energiewende rasch voranzukommen, sind Verfahren wie die Methanpyrolyse es jedenfalls Wert mitdiskutiert und in die Pläne integriert zu werden.